编辑导语:上篇文章中作者分享了《什么是冷链溯源?》,了解冷链溯源后,我们知道了部分食品会经过冷库的保存和运输,中途也会经过多次中转,但是现在还未实现全程冷链物流;本文作者分析了国内冷链溯源的发展现状,我们一起来了解一下。

一、社会化冷链协同网络发展是全程冷链的未来模式,但短板仍然明显

在国内现阶段冷链物流的发展过程中,一家企业独大;能基于自身业务,独立落地全国核心骨干网络、信息化体系等基础设施建设,推进冷链网络的纵深布局的情况还不存在。

最终的冷链商业形态,仍然会是基于全社会资源共创冷链协同网络,提高冷链流通效率。

但成本导向及标准化程度低等问题依然是制约协同网络发展的严重短板。

首先,大部分冷链企业规模小、水平低,不会花大价钱去建造高端冷库,仍主要以租赁为主;对租用的商户来说,在没有行业严格规范时,为了减低企业成本,哪家冷库的成本低,货主方自然就会选择哪家;而库主方为了降低运营成本,其在制冷结构、仓库结构、节能设计、运营管理标准上就存在参差,是否能达到货主方标准,还需两说。

其次,以食品为例,从田间采摘后进入冷库,装进汽车或海运进行冷藏运输,再由冷藏集装箱运送到目的地后卸货,然后产品进入当地冷库进行分销,这一系列过程都需要冷藏/冷冻运输。

而国内仍有大部分冷藏车是普通车或集装箱改装的,尽管制冷机组仪表显示打冷温度达标,但与车厢内部温度均衡性还是会存在偏差;还有些冷链运输的超载,码货不标准,直接导致车厢不同位置下的货物不能均衡得到合适的温度;甚至仍存在一些司机为节省成本,在运输过程中关掉制冷机,快到目的地时再开机的情况。

这种现象在外协冷链运输环节,更尤其明显。

无论B2B也好、B2C也好,这当前阶段,在我国要很快实现全程冷链物流体系还是一件复杂的事情。

二、导向性与建设性政策日渐加强, 以政促商,加速基建落地

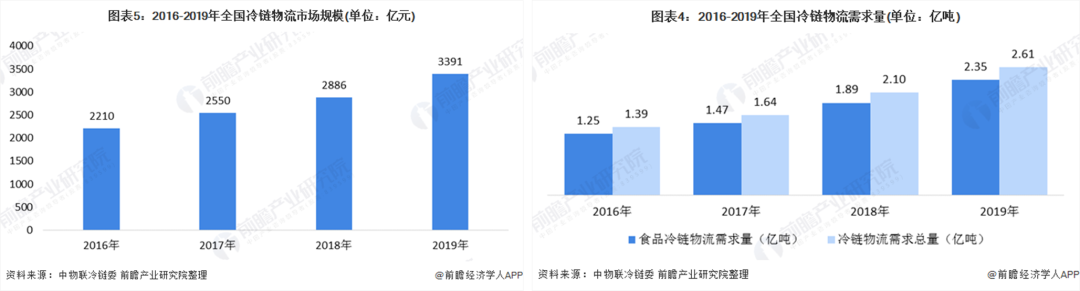

国内的冷链物流需求总量在近几年增长迅速,冷链物流的市场规模也逐年扩大,

同步的在冷链溯源建设上,中央和各地政府就已经在政策层面,陆续出台了多项相关的政策和要求,意图加速整体行业质量安全发展。

我们讲冷链溯源,自然需要做到全程冷链的基础上,进而全程温度监控;只是以目前社会的资源和建设条件,大部分的冷链流通,都只是在某强控型企业关联的单级供应链下,进行了控温和测温,甚至只是链条下的某些环节做了温度管控。

当前链条再往上,或再往下,无从保障。

在这种模式下,已不是一个完整的冷链溯源,最多算是在供应链体系下,某一单链级的物品信息溯源或物品温控溯源。

从这里来看,举国体制有其优势,但技术创新的主体,永远是企业;如若企业未能提升,行业的发展仍然会受限。

四、物品信息溯源商业化加速,赋能行业应用和政府管控

随着国内物流的发展,不论是从政府相关部门到商业组织,都在不断尝试物品信息溯源的应用。

中国食品土畜进出口商会冷链流通专业委员会与南京卫岗乳业,联合推动建立的鲜奶流通环节下的全程鲜奶溯源,“通过扫描鲜奶上的二维码,消费者就可以看到卫岗鲜奶出厂后入库、出库、上车、下车每个环节的具体时间,记录了鲜奶从出库到上车的间隔时间”。

2020年6月,浙江省冷链食品追溯系统正式上线,该系统以进口食品经营企业和农产品批发市场作为首站,利用“冷链食品溯源码”实现从供应链首站到消费环节产品最小包装的闭环追溯管理。

农贸市场经营户、大中型商超、餐饮单位、冷库和生鲜电商买下一条鱼并入库时,通过“浙冷链”扫码录入购买人信息、进货时间和数量及产品规格等基本信息;出售时也将再次扫码记录采购者信息,经过一次赋码、三次扫码,消费者便能获知购买或食用的冷链食品的产品信息,包括输出国家或地区、生产或进口批号、产地证明、进口商或供货者信息、进口产品检验检疫信息等。

8月26日,澳门市政署开发的冷链食品追溯系统也全面开通。

凡通过检疫程序进入澳门的冷链食品,货主须通过追溯系统进行规范化申报,包括记录每天出货和退货的下游公司、货品数量等;以便市政署更精准地追踪冷链食品的货源、库存和流向,降低病毒传播的风险。

五、行业整合度低,信息溯源和品质溯源独立成块

如上述所讲到的例子中,溯源体系的建立,更倾向于对商品的来源、流通、检验检疫等方面的信息追溯,很少涉及到对控温情况的建设。

即使我们日常接触到的,具备品质溯源系统的商品,如纯牛奶,又往往只是货主方在自己强控的上下级供应服务链条下;针对成品做了温度追踪,但缺失了奶牛养殖、挤奶、原奶运输等过程信息、温度数据追踪。

这也是为什么当前的溯源,一直不被真正认可为冷链溯源的原因,仅是信息溯源和品质溯源独立部署,或是溯源并不完整。

作者:廖海强,十年物流行业物联网信息化硬件产品经验;微信公众号:老廖有的说;

本文由 @老廖有的说 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

Mrw.so短网址关注互联网运营人的需求!