短视频营销、电商直播、超级IP、私域流量...今年最值得关注的大小风口,都在这里了,点击查看详情>>>>>【第五届移动互联网营销峰会】倒计时1天,1.14上海见!

图2

最后的解决方案到底是什么?先不急,文章底部会说明。

今天主要想讲下,我从这个事里看到了什么?

(一)

过去这一年,我常听到身边人说:“现在是冬天啊,生意不好做啊。”

这其中,听最多的是获取新客成本越来越高,一个叫“流量”的东西越来越贵,如今,无论是线上还是线下,流量费用涨的比猪肉和房价还快。

如果时间回到6年前,可能是另一副场景。

比如像云喇叭这样的一款app工具。

那时候,一款app获客增长,可能在街上摆个二维码,放张粗糙的海报,上面写道:“扫码送纸巾。” 可能就能引起很多新用户尝鲜下载。

那时,“一元钱打车,一分钱上门洗车”类似app遍地开花。只要是个不赖的app,就有新用户好奇尝鲜。 投资人面对一个个拿着BP的创业者,看的是你的用户量有多少,GMV(成交总额)有多少,拉新和增长率有多快。

作为曾经拿着BP去见过投资人的创业大军中一员,我也曾真实经历过诸如此类问题。

而后来,“扫码送纸巾不管用了,于是有了“扫码送鸡蛋送水果送水杯”,然而,就是这些也越来越不管用。

今天扫码关注的东西,从app换成了公众号,甚至换成了小程序。

到今天,投资人已经开始不看用户量GMV这些东西,转而换成了活跃用户有多少,是否有盈利,现金流是否为正?利润表怎么样?

否则,大概率是直接忽略。

在今天,当你好不容易花了3个月打磨好一款产品(比如一款线上app或者一款线下饮品),然后,你开始想:“这么用心的产品,应该会很容易爆吧”。

于是你把产品海报分享到朋友圈,把链接分享到微信群。却意外发现:信息很快被下一条划过来的信息快速淹没,或者根本没几人感兴趣,大家都在忙自己的事,甚至3秒钟后,就被踢出群外,留下一个还没来得及打开的链接。

这,或许是今天大多数创业者会面临的状态,流量越来越珍贵,消费者的注意力越来越宝贵。

在今天,信息和商品爆炸,选择越来越丰富:“中午去哪家店吃饭,买哪一款手机好,用哪一款app好,看哪一部电影好?”

诸如此类问题,消费者选择越来越多,也越来越挑剔。

在互联网越来越发达世界里,一个人越来越碎片化生存,时间碎片化,注意力碎片化,获取内容碎片化。

以前随便做一款产品,开一家店,扔一个链接到群里,就能有一堆用户好奇尝鲜的时代,结束了。

就连微信这个有11亿用户的国民级应用,今天也出现了增长瓶颈,也在焦虑着明年怎样改动和继续增长。

昨天的流量红利,已经碰到了今天的天花板。

今天,你去线下开一家火锅店,或者线上开个母婴店,会发现到处都已经有人在做了,你想加盟一家奶茶店,有人告诉你别被割韭菜了。你走在大街上,努力吼一声爆款促销,发现没几个人注意了,大家都有点麻木了,见怪不怪了,都在忙自己事了。

一句话:流量越来越贵,市场从过去轻而易举的增量市场,进入了一片红海的存量市场。

这才有了今天你在微信群丢一个链接,却发现没几个用户好奇打开。

真的是冬天了吗?

(二)

在今天,大多数人在微信上都有至少10个微信群,人们对滴答的群消息好像产生了麻木反应。

就像昨天李哥往群里丢了一个链接后,群里依然很安静。这应该是大多数微信群常见的现象。

尽管文章标题看起来很新鲜(3分钱产品做到3000万收入,小而美产品也能活的好)但大家对链接和信息,已见怪不怪。群里很平静。

这时候,李哥的一个自我介绍和红包,说出了产品和困惑,打破了群里的平静。

陆续开始有朋友参与了支招,群里立马热闹起来:越来越多群友知道了他的产品,关注了他的困惑。知道了他这个人。

为什么会出现这两种截然不同反应?

我想了下,其实只是因为先输出了真诚和信任,只是因为做对了正确的输出顺序,只是因为信任先行,然后才是自己,所以才会有人的关注与帮助,才有了流量这种东西。

先利他,再利己。这是一种“信任先行,信任前置”的利他思维,也是蓝社群一直倡导的社群理念。

仔细想想,如果从这件事上往深处思考,会发现今天大多数创业者和大多数产品推广,都会遇到同样的问题啊:如何增长和获客?如何在这个碎片化的存量时代,找到目标用户,获取稀缺的注意力和流量?

如何破局?

(三)

这个时代,流量到底是什么?获取流量的顺序应该怎么样?

在过去,一个app可能一天就能获取10万下载量,一篇公众号上的品牌推广文章,可能刚发出来就能获得10万+阅读量。

那是一个野蛮增长时代。

在过去很多商家眼里,流量,不过是网络上一个个冰冷的ip地址,一个个冰冷的数字。

而今天,流量越来越贵年代,流量变成一种稀缺的注意力。这种注意力背后是什么?

我想了很久,流量背后应该是一个个有血有肉的人,是一个个具有喜怒哀乐的人。本质上,流量是一种注意力,更是一种人心所向。

而你越懂人心,越关注你的用户注意力在哪,越懂他们的喜怒哀乐,流量自然而然会走向你。

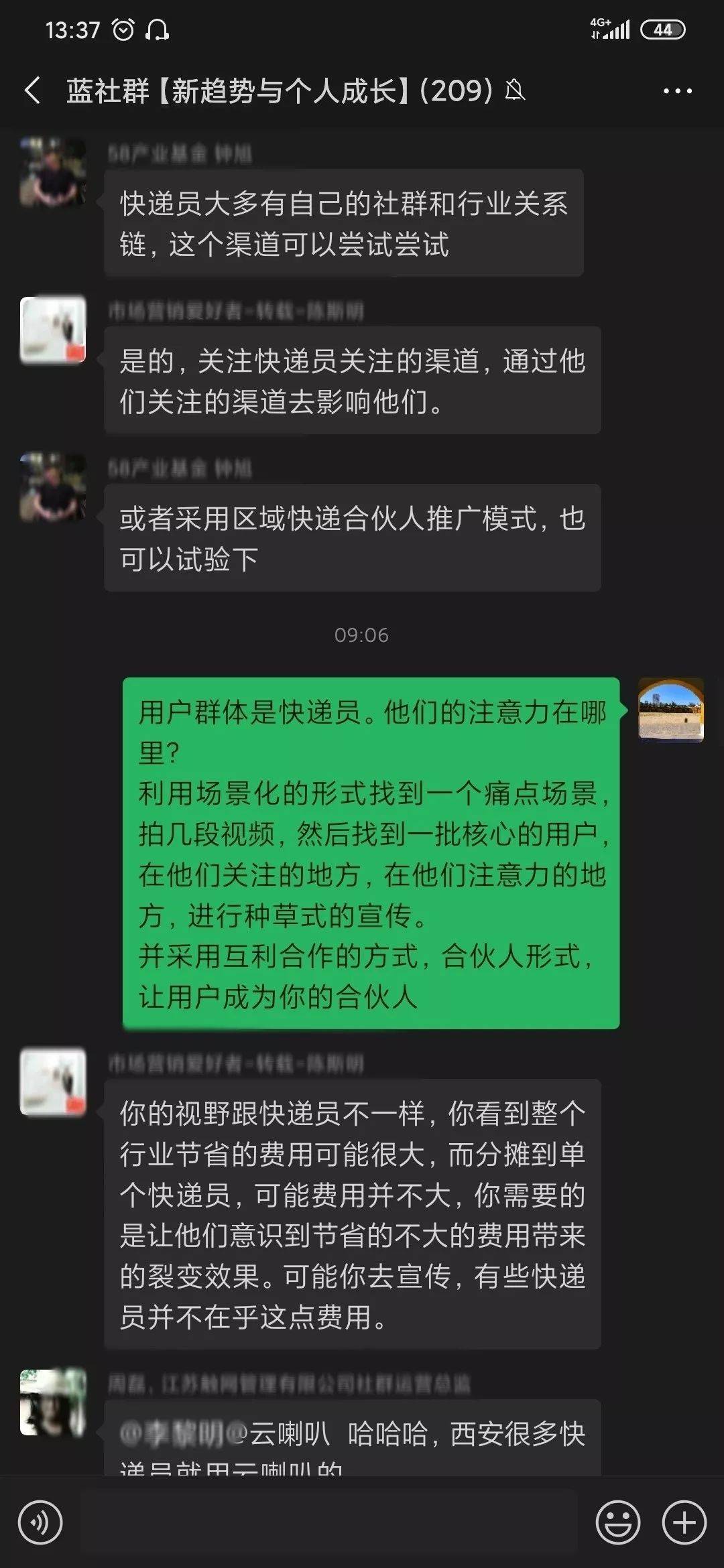

比如,李哥的云喇叭,用户群体是快递员。他们的注意力在哪?他们的喜怒哀乐在哪?

快递员这个群体其实很庞大,但是你又不可能靠非常有限的人力来说服一个个快递员知道它,还愿意使用它。尤其是目前产品在一二线城市已经遇到了增长瓶颈,更大市场是在三四线县域乡镇市场,市场很庞大,但也很分散。

而蓝社群里的讨论也提到,快递员这个群体其实流动性较大,不稳定,大部分快递员在送件的业余有限娱乐时间是打牌。而快递公司老板们很多是外包加盟的,快递员电话费用是自理的。他们大部分利润来源是收件。

那么,基于这些,如何破局流量和增长?

我想到了3点,比如:从快递员群体经常娱乐和关注点上出发。他们业余应该会刷视频或者有固定微信群。

是否可以通过找到一批有影响力的核心用户,和他们结成合伙人,通过他们来传播。借助一批核心用户春节回家的机会,带回制作好可以批量传播的工具和素材,给到他们,覆盖到快递员日常的喜怒哀乐场景,覆盖到他们娱乐的场景。(比如幽默短视频或者扑克牌)

当然,除了这1点,我也想到了其他3点。(希望交流答案朋友,可以文末留言)

由此看来,今天的流量已经不是过去那种粗放式的拉新投放,每一个流量背后,都是一个个具有喜怒哀乐的人,都是一个个活生生的用户。

除了这一点,我似乎看见了一种新的变化,非常重要变化:一种基于价值和用户心智的利他商业正在到来,一种文化商业时代正在徐徐开启。

这是一种怎样的变化?

(四)

从前打一瓶酱油还要去镇上赶集的年代,已经离我们越来越远。

今天,你努力推广自己产品,在搜索引擎上,在微博和各种信息流广告上,在各种微信群,朋友圈里砸各种广告,在线下拼命发传单,你会发现越来越难引起人们的关注,而且永远有比你更丰富的竞品,有更多的选择,在等待你想象中的消费者。

看起来流量真的是冬天。

然而,另一边:阿里晒出今年双11一天的成交额2684亿元,再破纪录,天猫的成交速度比去年更快。

淘宝上几家卖汉服的店,一次预售,卖爆100万,去年卖了超过2亿,成立3年的新国货彩妆品牌-完美日记,一年销量同比超过了100多年历史的巴黎欧莱雅,就连卖辣条的卫龙一年也卖了超30亿,类似品牌还有江小白,喜茶……

而以李子柒李佳琪薇娅为代表的视频电商,一小时狂卖1个亿,在朋友圈和各种头条上红的一塌糊涂。

这到底是什么逻辑?

为什么今天汉服会流行?为什么以李子柒代表的田园文化和网红经济会流行?为什么李子柒没有夸一句中国好,却引来无数外国人羡慕和关注?

短视频营销、电商直播、超级IP、私域流量...今年最值得关注的大小风口,都在这里了,点击查看详情>>>>>【第五届移动互联网营销峰会】倒计时1天,1.14上海见!

图2

最后的解决方案到底是什么?先不急,文章底部会说明。

今天主要想讲下,我从这个事里看到了什么?

(一)

过去这一年,我常听到身边人说:“现在是冬天啊,生意不好做啊。”

这其中,听最多的是获取新客成本越来越高,一个叫“流量”的东西越来越贵,如今,无论是线上还是线下,流量费用涨的比猪肉和房价还快。

如果时间回到6年前,可能是另一副场景。

比如像云喇叭这样的一款app工具。

那时候,一款app获客增长,可能在街上摆个二维码,放张粗糙的海报,上面写道:“扫码送纸巾。” 可能就能引起很多新用户尝鲜下载。

那时,“一元钱打车,一分钱上门洗车”类似app遍地开花。只要是个不赖的app,就有新用户好奇尝鲜。 投资人面对一个个拿着BP的创业者,看的是你的用户量有多少,GMV(成交总额)有多少,拉新和增长率有多快。

作为曾经拿着BP去见过投资人的创业大军中一员,我也曾真实经历过诸如此类问题。

而后来,“扫码送纸巾不管用了,于是有了“扫码送鸡蛋送水果送水杯”,然而,就是这些也越来越不管用。

今天扫码关注的东西,从app换成了公众号,甚至换成了小程序。

到今天,投资人已经开始不看用户量GMV这些东西,转而换成了活跃用户有多少,是否有盈利,现金流是否为正?利润表怎么样?

否则,大概率是直接忽略。

在今天,当你好不容易花了3个月打磨好一款产品(比如一款线上app或者一款线下饮品),然后,你开始想:“这么用心的产品,应该会很容易爆吧”。

于是你把产品海报分享到朋友圈,把链接分享到微信群。却意外发现:信息很快被下一条划过来的信息快速淹没,或者根本没几人感兴趣,大家都在忙自己的事,甚至3秒钟后,就被踢出群外,留下一个还没来得及打开的链接。

这,或许是今天大多数创业者会面临的状态,流量越来越珍贵,消费者的注意力越来越宝贵。

在今天,信息和商品爆炸,选择越来越丰富:“中午去哪家店吃饭,买哪一款手机好,用哪一款app好,看哪一部电影好?”

诸如此类问题,消费者选择越来越多,也越来越挑剔。

在互联网越来越发达世界里,一个人越来越碎片化生存,时间碎片化,注意力碎片化,获取内容碎片化。

以前随便做一款产品,开一家店,扔一个链接到群里,就能有一堆用户好奇尝鲜的时代,结束了。

就连微信这个有11亿用户的国民级应用,今天也出现了增长瓶颈,也在焦虑着明年怎样改动和继续增长。

昨天的流量红利,已经碰到了今天的天花板。

今天,你去线下开一家火锅店,或者线上开个母婴店,会发现到处都已经有人在做了,你想加盟一家奶茶店,有人告诉你别被割韭菜了。你走在大街上,努力吼一声爆款促销,发现没几个人注意了,大家都有点麻木了,见怪不怪了,都在忙自己事了。

一句话:流量越来越贵,市场从过去轻而易举的增量市场,进入了一片红海的存量市场。

这才有了今天你在微信群丢一个链接,却发现没几个用户好奇打开。

真的是冬天了吗?

(二)

在今天,大多数人在微信上都有至少10个微信群,人们对滴答的群消息好像产生了麻木反应。

就像昨天李哥往群里丢了一个链接后,群里依然很安静。这应该是大多数微信群常见的现象。

尽管文章标题看起来很新鲜(3分钱产品做到3000万收入,小而美产品也能活的好)但大家对链接和信息,已见怪不怪。群里很平静。

这时候,李哥的一个自我介绍和红包,说出了产品和困惑,打破了群里的平静。

陆续开始有朋友参与了支招,群里立马热闹起来:越来越多群友知道了他的产品,关注了他的困惑。知道了他这个人。

为什么会出现这两种截然不同反应?

我想了下,其实只是因为先输出了真诚和信任,只是因为做对了正确的输出顺序,只是因为信任先行,然后才是自己,所以才会有人的关注与帮助,才有了流量这种东西。

先利他,再利己。这是一种“信任先行,信任前置”的利他思维,也是蓝社群一直倡导的社群理念。

仔细想想,如果从这件事上往深处思考,会发现今天大多数创业者和大多数产品推广,都会遇到同样的问题啊:如何增长和获客?如何在这个碎片化的存量时代,找到目标用户,获取稀缺的注意力和流量?

如何破局?

(三)

这个时代,流量到底是什么?获取流量的顺序应该怎么样?

在过去,一个app可能一天就能获取10万下载量,一篇公众号上的品牌推广文章,可能刚发出来就能获得10万+阅读量。

那是一个野蛮增长时代。

在过去很多商家眼里,流量,不过是网络上一个个冰冷的ip地址,一个个冰冷的数字。

而今天,流量越来越贵年代,流量变成一种稀缺的注意力。这种注意力背后是什么?

我想了很久,流量背后应该是一个个有血有肉的人,是一个个具有喜怒哀乐的人。本质上,流量是一种注意力,更是一种人心所向。

而你越懂人心,越关注你的用户注意力在哪,越懂他们的喜怒哀乐,流量自然而然会走向你。

比如,李哥的云喇叭,用户群体是快递员。他们的注意力在哪?他们的喜怒哀乐在哪?

快递员这个群体其实很庞大,但是你又不可能靠非常有限的人力来说服一个个快递员知道它,还愿意使用它。尤其是目前产品在一二线城市已经遇到了增长瓶颈,更大市场是在三四线县域乡镇市场,市场很庞大,但也很分散。

而蓝社群里的讨论也提到,快递员这个群体其实流动性较大,不稳定,大部分快递员在送件的业余有限娱乐时间是打牌。而快递公司老板们很多是外包加盟的,快递员电话费用是自理的。他们大部分利润来源是收件。

那么,基于这些,如何破局流量和增长?

我想到了3点,比如:从快递员群体经常娱乐和关注点上出发。他们业余应该会刷视频或者有固定微信群。

是否可以通过找到一批有影响力的核心用户,和他们结成合伙人,通过他们来传播。借助一批核心用户春节回家的机会,带回制作好可以批量传播的工具和素材,给到他们,覆盖到快递员日常的喜怒哀乐场景,覆盖到他们娱乐的场景。(比如幽默短视频或者扑克牌)

当然,除了这1点,我也想到了其他3点。(希望交流答案朋友,可以文末留言)

由此看来,今天的流量已经不是过去那种粗放式的拉新投放,每一个流量背后,都是一个个具有喜怒哀乐的人,都是一个个活生生的用户。

除了这一点,我似乎看见了一种新的变化,非常重要变化:一种基于价值和用户心智的利他商业正在到来,一种文化商业时代正在徐徐开启。

这是一种怎样的变化?

(四)

从前打一瓶酱油还要去镇上赶集的年代,已经离我们越来越远。

今天,你努力推广自己产品,在搜索引擎上,在微博和各种信息流广告上,在各种微信群,朋友圈里砸各种广告,在线下拼命发传单,你会发现越来越难引起人们的关注,而且永远有比你更丰富的竞品,有更多的选择,在等待你想象中的消费者。

看起来流量真的是冬天。

然而,另一边:阿里晒出今年双11一天的成交额2684亿元,再破纪录,天猫的成交速度比去年更快。

淘宝上几家卖汉服的店,一次预售,卖爆100万,去年卖了超过2亿,成立3年的新国货彩妆品牌-完美日记,一年销量同比超过了100多年历史的巴黎欧莱雅,就连卖辣条的卫龙一年也卖了超30亿,类似品牌还有江小白,喜茶……

而以李子柒李佳琪薇娅为代表的视频电商,一小时狂卖1个亿,在朋友圈和各种头条上红的一塌糊涂。

这到底是什么逻辑?

为什么今天汉服会流行?为什么以李子柒代表的田园文化和网红经济会流行?为什么李子柒没有夸一句中国好,却引来无数外国人羡慕和关注?