原谅我职业病又犯了。

我每天看新闻,心情不仅在“好感动”和“艹他妈”之间波动,还看到了满屏的知识点。

我想以疫情新闻为实例,和大家讨论一下影响舆论世界的五个关键规律。

一

越「深」影响力越大,越「浅」传播面越广

前几日,我们的朋友圈被一个科普视频刷屏了——《关于新冠肺炎的一切》

视频生产者叫「回形针PaperClip」,截止到2月4日,这条视频在微信上的阅读量是3200万,全网播放量超过1.5亿。

《财新》的这篇报道,是由37位一线记者采集,足足4万字的疫情全景调查,彻底还原了这次武汉疫情的全貌。但在财新网的微信公众号里,文章阅读量最高的一篇只有5.8万。

3200万和5.8万的对比十分扎眼。虽然科普视频和深度新闻调查之间,并没有优劣之分,但显然《财新》的报道更有价值、更有力量,但在传播力上却输给了一个科普视频。

事实上,在这轮疫情报道中,类似《财新》和《回形针PaperClip》的“PK”比比皆是。我们先看几篇传统媒体的深度报道:

-

第一财经:《现场视频|武汉东大门出城通道畅通无阻》

这篇文章发布在武汉封城当天,第一财经记者发现武汉的封城居然有“漏洞”。文章发布大约1个时辰后,武汉的出城漏洞才被全面封堵了。

-

三联生活周刊:《武汉新型肺炎:为何直到今天才引起更大注意?》

三联的记者在走访武汉时发现,很多疑似患者居然没有被隔离,指出了武汉疫情防控中的漏洞。

-

财新:《呼吁改变武汉37.3°接诊标准,及早发现行走的感染源》

这是第一次有媒体指出肺炎患者可能无发热症状!我们要重新拟定确诊疑似病患的标准。

上面这些文章是传统媒体记者们冒着生命危险在武汉采集的一手报道。这些文章非常非常重要!因为这不是简单地记录事实,而是起到了舆论监督作用,督促了武汉市完善抗疫工作!

但我发现很少有人读过这些报道,我的朋友圈里也没见有人转发过这些新闻。而下面这些看上去无关痛痒的新闻,我反而经常看到有人转发:

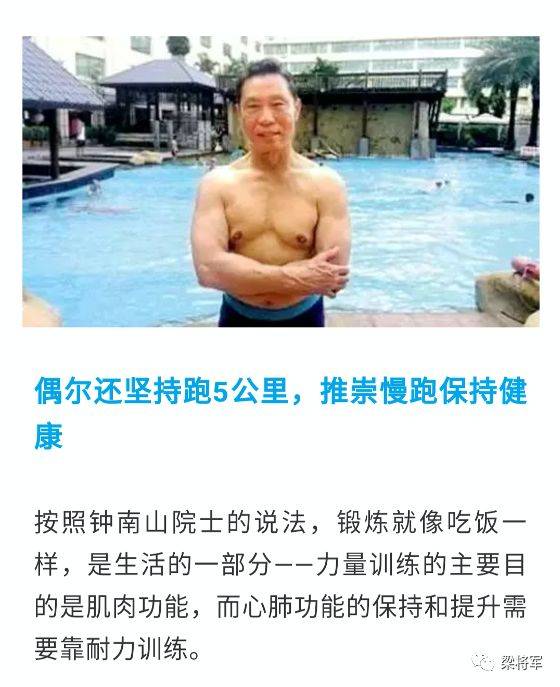

《看看84岁钟南山院士的肌肉照》

-

《事实证明,就算封城了,香菇炖鸡面还是最难吃的》

-

《排队领口罩排出了北欧的感觉》

舆论世界里一个重要的运转逻辑就是:越「深」影响力越大,越「浅」传播面越广。

打个比喻,如果舆论世界是个平面的大湖,那么深度的内容就是投入湖水里的一块大石头,石头打破了湖水的形状,但是只打破了一块石头大小的表面积。

而肤浅的内容就是石头投下去之后泛起的涟漪,涟漪没有明显改变湖水形状,但涟漪的扩散面积远比石头溅起的水花大的多。

财新们的深度报道就是舆论的大石头,而回形针的科普视频、香菇炖鸡面就是舆论的涟漪。

如果你想传递一种思想,或者品牌主想发布一条广告,那么你先要想清楚:你是想追求更大的影响力,还是想要更大的传播面?如果你想要动摇某个东西,你需要做的深,如果你想要更大的打击面,你需要做的更浅。

而对于媒体而言,越严肃的报道,我们越要学会「举重若轻」;越是肤浅的新闻,我们越要试着「举轻若重」。把大学生辩论赛变成《奇葩说》,就是「举重若轻」;把娱乐人物访谈变成《十三邀》,就是在「举轻若重」。

只是用「娱乐至死」的论调评判世界很容易,发现世界背后的运转规律很难,我希望大家迎难而上。

二

现实中的弱者,是舆论世界里的强者

现实里的强者,是舆论世界里的弱者

2020年1月28号,无锡市媒体发布了一条新闻。这条新闻报道了无锡市委领导,走访慰问防控一线人员的情况。

这原本只是条普通的时政新闻,但让无锡市没想到的是,这条新闻里的一张配图,让这条新闻变成了负面报道。

记者:“现在缺到一个什么程度?”

协和员工:我打个比方,我们昨天领了两件防护服,4个N95。

记者:每人吗?

协和员工:我们整个科室。

7万多套防护服,8万多个护目镜,9千多箱口罩,这里面的大部分物资都沉积在武汉红会的仓库里,沉默地看着武汉的医护人员拼死拼活……

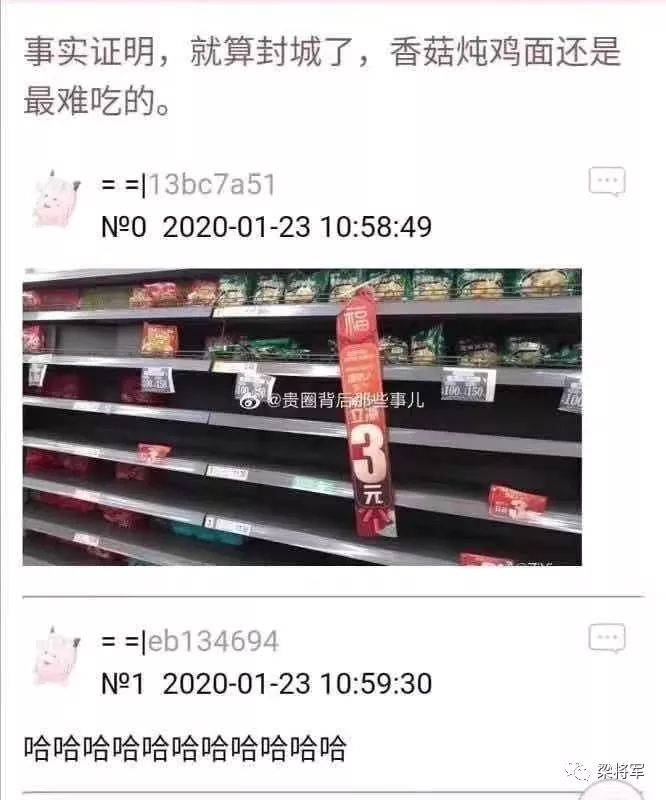

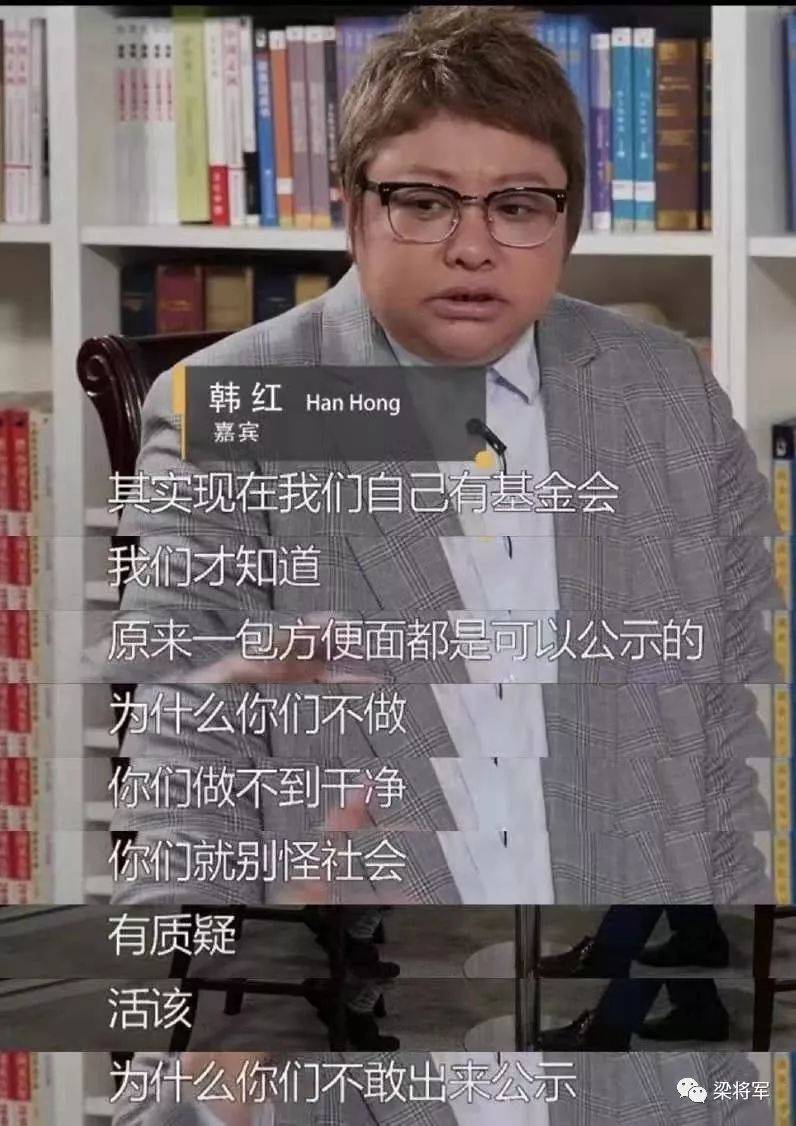

但就在湖北红十字会处在风口浪尖时,占据我的朋友圈更多舆论份额的却是有关「韩红」的文章:

而韩红当年接受采访的截图画面,也被网友拿出来频频分享。

韩红老师之所以被刷屏,因为她和她旗下的韩红公益基金成了一面照妖镜。

一边是“物资太多,没办法去找。”;一边是不能第一时间运送到一线,那么就暂停接受捐款;

新闻虽然是报道正在发生的事,但人类终归是情感动物,我们在认知事实和表达观点时,会下意识寻找一个情感寄托和情绪出口,而人物是最好的情感宿主。

如果一个内容或思想,想在舆论世界里获得更强壮的生命力,它需要寄托在一个角色身上发酵。我们常说,内容传播得讲个好故事,而评判好故事的标准就是,故事里有没有一个鲜活的角色。

再比如,当我们终于确认病毒可以人传人,危险不亚于当年的非典时,就有声音呼吁给当年安以「造谣者」名头的8个人清白。

但这个声音在汹涌的疫情新闻之中,并没有形成势能。直到李文亮医生去世那天,社会舆论被彻底唤醒,李文亮医生从「造谣者」变成了「吹哨人」。

在这次疫情发生期间,我们见证了很多大事件,但与大事件伴生的却是一个个鲜活的人物:钟南山、李文亮、韩红、林生斌、贾国龙……

钟南山院士,是我们对英雄的渴望;

李文亮医生,是我们对公正的呐喊;

韩红老师,是我们对善良的坚守;

林生斌先生,是我们对美好的执念;

贾国龙贾总,是我们对经济的忧思。

这些人物是舆论事件的宿主,也是我们精神的寄托。只有角色才能寄托情感,也只有角色才能发泄情绪。所以我才说:没有主角的新闻,都没有生命力。

四

一点不叛逆的内容,不会有人喜欢

疫情之下,全网都在热烈的地讨论和新冠病毒有关的一切,明星、大V、官员、职员、乃至你妈我爸都裹挟进了这场信息洪流中。

在全民热衷发声之际,有几个“挑衅”大众的声音出现了,并且这些“挑衅”大众的文章还刷屏了。比如这两篇:

《越是关键时刻,越要独立思考》

《疫情灾难下:请保持理性,不要加入乌合之众的狂欢》,这篇文章全网拿到了1300万+的阅读量。

这两篇文章都是在说群体的愚昧、大众的无知,渗透着精英主义者的自省,是少数派面对多数派的一贯“嘴脸”。

为什么反潮流的内容反而会引起大家的关注?

因为当所有人都在做同一件事时,信奉同一个观念,这件事就成了共识。而共识对于我们而言,就变成了没有刺激感的、无聊的东西。所以,郭靖不是万人迷,杨过才是;狗咬人不是新闻,人咬狗才是。

疫情期间,与这两篇文章类似的新闻,还有这位上海华山医院院长张文宏的讲话:

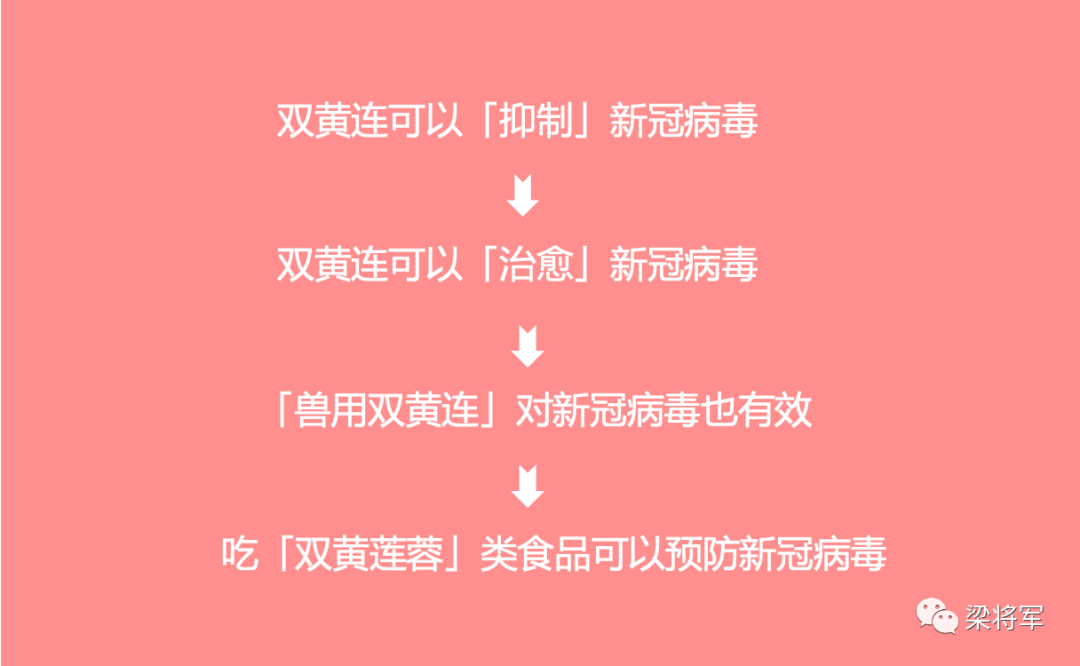

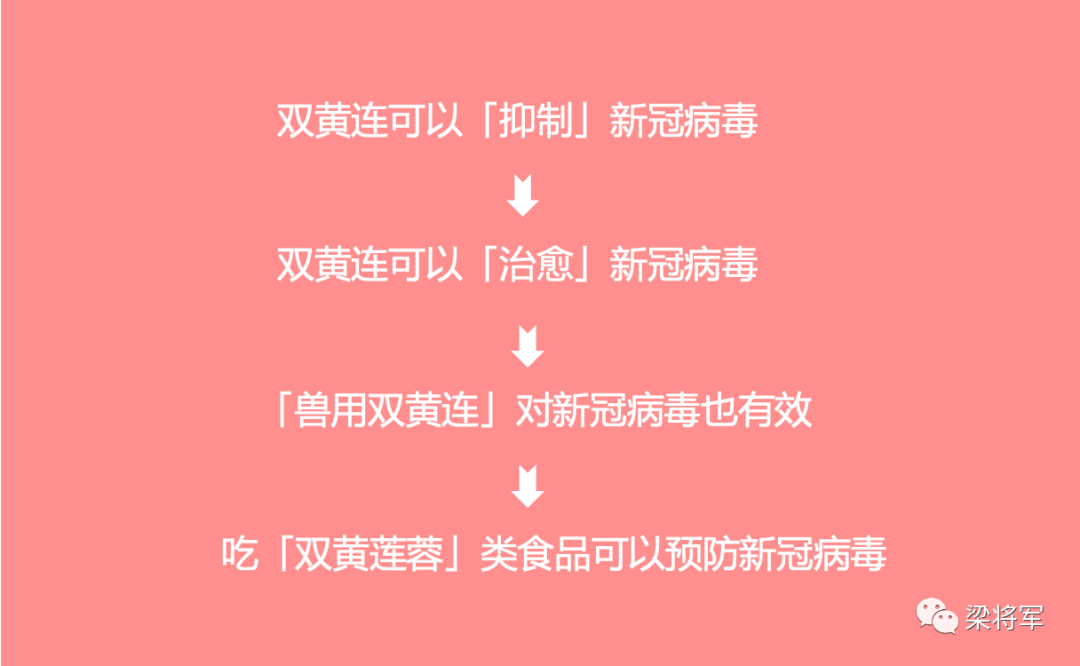

由于「抑制」这个词含义很模糊,《人民日报》超越李佳琪和薇娅,成为最强带货官,全国的双黄连脱销了,而精彩的还在后面:

兽用双黄连脱销了;

双黄莲蓉月饼也脱销了;

很多药企发布新闻,说旗下某产品和双黄连成分一样,可以买我的产品。

「双黄连事件」是典型的谣言诞生案例,要解释这个事,我们先引入一个公式:

谣言=事件的重要性×事件的模糊性

这个公式是美国著名心理学家奥尔波特提出来的,它非常简单地解释了谣言诞生的两个基本条件。一件事越是重大、能获得的信息越是模糊,谣言出现的几率就越大,而人民日报的那条新闻简直是谣言诞生的最佳温床。

研发出抗击新冠病毒的有效药物,这事重不重要?但新闻里又用了「抑制」这个模棱两可的词,这事模不模糊?

而模糊性,不仅是谣言诞生的温床,还是谣言传播的发动机。由于事实很模糊,所以事实在每一次的转述中,都被转述人加入了自己的理解,于是事实渐渐被曲解,最终变成了谣言。

套用鲁迅先生的句式来说:世上本没有谣言,传话的人多了,便传成了谣言。

因为事实是死的,所以事实只会让一部分人相信。而谣言是在不断变异的,所以它可以孵化出各种版本,让不同群族的人相信它。

那谣言传播学逻辑,我们可以反过来用在内容营销上,让你的内容更有传播威力。把内容当谣言去经营,有两个核心原则:

1)让你的内容有一点「留白」

绝对的真理和绝对的错误都不值得被讨论,涂满纸张的画卷也没有任何想象空间。

比如,一句“我爱你”只会让对方满足地倒头就睡。一句“我差一点就爱上你了”才会让她彻夜难眠、辗转反侧。

2)让你的内容可以随着人群和环境「变异」

你的内容在不同人手里,都能捏出不同的形状,像病毒一样不断适应新的人群、新的环境。

比如,在疫情期间,很多媒体都在发布疫情地图,公布各省各市的每日的疫情人数变化。这个内容就是典型的死板事实,是没有生命力的。

但后来,很多公司做了一些H5或小程序,可以实时查询小区周边的疫情信息,这样的查询工具就火了。

省/市的疫情地图VS小区的疫情地图。表面看只是数据的颗粒度更小了,但更精细的数据却引发了千人千面的反应:

有人看完会惊叹:“原来我家500米内就有一个确诊病患!”

有人看完会长舒一口气:“看来我们整个朝阳区都比较安全啊……”

有人看完会分享给另一个城市的女友:“快看看,你周围安全吗?”

省/市的疫情数据只是公共新闻,小区的疫情数据却是性命攸关的预警信号!这样的“预警信号”引起了家人之间的谈论、朋友之间的比较。它让疫情数据在每个人手里,都有了不同的重量。

穿透力更强的内容,不该是一个钻头,而是一块橡皮泥。

总结一下

越「深」影响力越大,越「浅」传播面越广;

现实中的弱者,是舆论世界里的强者;现实里的强者,是舆论世界里的弱者。

没有主角的新闻,都没有生命力;

一点不叛逆的内容,不会有人喜欢;

像谣言的内容,才能走的更远。

愿每个正直的声音,都能得到更大的回响。

—END—

原谅我职业病又犯了。

我每天看新闻,心情不仅在“好感动”和“艹他妈”之间波动,还看到了满屏的知识点。

我想以疫情新闻为实例,和大家讨论一下影响舆论世界的五个关键规律。

一

越「深」影响力越大,越「浅」传播面越广

前几日,我们的朋友圈被一个科普视频刷屏了——《关于新冠肺炎的一切》

视频生产者叫「回形针PaperClip」,截止到2月4日,这条视频在微信上的阅读量是3200万,全网播放量超过1.5亿。

《财新》的这篇报道,是由37位一线记者采集,足足4万字的疫情全景调查,彻底还原了这次武汉疫情的全貌。但在财新网的微信公众号里,文章阅读量最高的一篇只有5.8万。

3200万和5.8万的对比十分扎眼。虽然科普视频和深度新闻调查之间,并没有优劣之分,但显然《财新》的报道更有价值、更有力量,但在传播力上却输给了一个科普视频。

事实上,在这轮疫情报道中,类似《财新》和《回形针PaperClip》的“PK”比比皆是。我们先看几篇传统媒体的深度报道:

-

第一财经:《现场视频|武汉东大门出城通道畅通无阻》

这篇文章发布在武汉封城当天,第一财经记者发现武汉的封城居然有“漏洞”。文章发布大约1个时辰后,武汉的出城漏洞才被全面封堵了。

-

三联生活周刊:《武汉新型肺炎:为何直到今天才引起更大注意?》

三联的记者在走访武汉时发现,很多疑似患者居然没有被隔离,指出了武汉疫情防控中的漏洞。

-

财新:《呼吁改变武汉37.3°接诊标准,及早发现行走的感染源》

这是第一次有媒体指出肺炎患者可能无发热症状!我们要重新拟定确诊疑似病患的标准。

上面这些文章是传统媒体记者们冒着生命危险在武汉采集的一手报道。这些文章非常非常重要!因为这不是简单地记录事实,而是起到了舆论监督作用,督促了武汉市完善抗疫工作!

但我发现很少有人读过这些报道,我的朋友圈里也没见有人转发过这些新闻。而下面这些看上去无关痛痒的新闻,我反而经常看到有人转发:

《看看84岁钟南山院士的肌肉照》

-

《事实证明,就算封城了,香菇炖鸡面还是最难吃的》

-

《排队领口罩排出了北欧的感觉》

舆论世界里一个重要的运转逻辑就是:越「深」影响力越大,越「浅」传播面越广。

打个比喻,如果舆论世界是个平面的大湖,那么深度的内容就是投入湖水里的一块大石头,石头打破了湖水的形状,但是只打破了一块石头大小的表面积。

而肤浅的内容就是石头投下去之后泛起的涟漪,涟漪没有明显改变湖水形状,但涟漪的扩散面积远比石头溅起的水花大的多。

财新们的深度报道就是舆论的大石头,而回形针的科普视频、香菇炖鸡面就是舆论的涟漪。

如果你想传递一种思想,或者品牌主想发布一条广告,那么你先要想清楚:你是想追求更大的影响力,还是想要更大的传播面?如果你想要动摇某个东西,你需要做的深,如果你想要更大的打击面,你需要做的更浅。

而对于媒体而言,越严肃的报道,我们越要学会「举重若轻」;越是肤浅的新闻,我们越要试着「举轻若重」。把大学生辩论赛变成《奇葩说》,就是「举重若轻」;把娱乐人物访谈变成《十三邀》,就是在「举轻若重」。

只是用「娱乐至死」的论调评判世界很容易,发现世界背后的运转规律很难,我希望大家迎难而上。

二

现实中的弱者,是舆论世界里的强者

现实里的强者,是舆论世界里的弱者

2020年1月28号,无锡市媒体发布了一条新闻。这条新闻报道了无锡市委领导,走访慰问防控一线人员的情况。

这原本只是条普通的时政新闻,但让无锡市没想到的是,这条新闻里的一张配图,让这条新闻变成了负面报道。

记者:“现在缺到一个什么程度?”

协和员工:我打个比方,我们昨天领了两件防护服,4个N95。

记者:每人吗?

协和员工:我们整个科室。

7万多套防护服,8万多个护目镜,9千多箱口罩,这里面的大部分物资都沉积在武汉红会的仓库里,沉默地看着武汉的医护人员拼死拼活……

但就在湖北红十字会处在风口浪尖时,占据我的朋友圈更多舆论份额的却是有关「韩红」的文章:

而韩红当年接受采访的截图画面,也被网友拿出来频频分享。

韩红老师之所以被刷屏,因为她和她旗下的韩红公益基金成了一面照妖镜。

一边是“物资太多,没办法去找。”;一边是不能第一时间运送到一线,那么就暂停接受捐款;

新闻虽然是报道正在发生的事,但人类终归是情感动物,我们在认知事实和表达观点时,会下意识寻找一个情感寄托和情绪出口,而人物是最好的情感宿主。

如果一个内容或思想,想在舆论世界里获得更强壮的生命力,它需要寄托在一个角色身上发酵。我们常说,内容传播得讲个好故事,而评判好故事的标准就是,故事里有没有一个鲜活的角色。

再比如,当我们终于确认病毒可以人传人,危险不亚于当年的非典时,就有声音呼吁给当年安以「造谣者」名头的8个人清白。

但这个声音在汹涌的疫情新闻之中,并没有形成势能。直到李文亮医生去世那天,社会舆论被彻底唤醒,李文亮医生从「造谣者」变成了「吹哨人」。

在这次疫情发生期间,我们见证了很多大事件,但与大事件伴生的却是一个个鲜活的人物:钟南山、李文亮、韩红、林生斌、贾国龙……

钟南山院士,是我们对英雄的渴望;

李文亮医生,是我们对公正的呐喊;

韩红老师,是我们对善良的坚守;

林生斌先生,是我们对美好的执念;

贾国龙贾总,是我们对经济的忧思。

这些人物是舆论事件的宿主,也是我们精神的寄托。只有角色才能寄托情感,也只有角色才能发泄情绪。所以我才说:没有主角的新闻,都没有生命力。

四

一点不叛逆的内容,不会有人喜欢

疫情之下,全网都在热烈的地讨论和新冠病毒有关的一切,明星、大V、官员、职员、乃至你妈我爸都裹挟进了这场信息洪流中。

在全民热衷发声之际,有几个“挑衅”大众的声音出现了,并且这些“挑衅”大众的文章还刷屏了。比如这两篇:

《越是关键时刻,越要独立思考》

《疫情灾难下:请保持理性,不要加入乌合之众的狂欢》,这篇文章全网拿到了1300万+的阅读量。

这两篇文章都是在说群体的愚昧、大众的无知,渗透着精英主义者的自省,是少数派面对多数派的一贯“嘴脸”。

为什么反潮流的内容反而会引起大家的关注?

因为当所有人都在做同一件事时,信奉同一个观念,这件事就成了共识。而共识对于我们而言,就变成了没有刺激感的、无聊的东西。所以,郭靖不是万人迷,杨过才是;狗咬人不是新闻,人咬狗才是。

疫情期间,与这两篇文章类似的新闻,还有这位上海华山医院院长张文宏的讲话:

由于「抑制」这个词含义很模糊,《人民日报》超越李佳琪和薇娅,成为最强带货官,全国的双黄连脱销了,而精彩的还在后面:

兽用双黄连脱销了;

双黄莲蓉月饼也脱销了;

很多药企发布新闻,说旗下某产品和双黄连成分一样,可以买我的产品。

「双黄连事件」是典型的谣言诞生案例,要解释这个事,我们先引入一个公式:

谣言=事件的重要性×事件的模糊性

这个公式是美国著名心理学家奥尔波特提出来的,它非常简单地解释了谣言诞生的两个基本条件。一件事越是重大、能获得的信息越是模糊,谣言出现的几率就越大,而人民日报的那条新闻简直是谣言诞生的最佳温床。

研发出抗击新冠病毒的有效药物,这事重不重要?但新闻里又用了「抑制」这个模棱两可的词,这事模不模糊?

而模糊性,不仅是谣言诞生的温床,还是谣言传播的发动机。由于事实很模糊,所以事实在每一次的转述中,都被转述人加入了自己的理解,于是事实渐渐被曲解,最终变成了谣言。

套用鲁迅先生的句式来说:世上本没有谣言,传话的人多了,便传成了谣言。

因为事实是死的,所以事实只会让一部分人相信。而谣言是在不断变异的,所以它可以孵化出各种版本,让不同群族的人相信它。

那谣言传播学逻辑,我们可以反过来用在内容营销上,让你的内容更有传播威力。把内容当谣言去经营,有两个核心原则:

1)让你的内容有一点「留白」

绝对的真理和绝对的错误都不值得被讨论,涂满纸张的画卷也没有任何想象空间。

比如,一句“我爱你”只会让对方满足地倒头就睡。一句“我差一点就爱上你了”才会让她彻夜难眠、辗转反侧。

2)让你的内容可以随着人群和环境「变异」

你的内容在不同人手里,都能捏出不同的形状,像病毒一样不断适应新的人群、新的环境。

比如,在疫情期间,很多媒体都在发布疫情地图,公布各省各市的每日的疫情人数变化。这个内容就是典型的死板事实,是没有生命力的。

但后来,很多公司做了一些H5或小程序,可以实时查询小区周边的疫情信息,这样的查询工具就火了。

省/市的疫情地图VS小区的疫情地图。表面看只是数据的颗粒度更小了,但更精细的数据却引发了千人千面的反应:

有人看完会惊叹:“原来我家500米内就有一个确诊病患!”

有人看完会长舒一口气:“看来我们整个朝阳区都比较安全啊……”

有人看完会分享给另一个城市的女友:“快看看,你周围安全吗?”

省/市的疫情数据只是公共新闻,小区的疫情数据却是性命攸关的预警信号!这样的“预警信号”引起了家人之间的谈论、朋友之间的比较。它让疫情数据在每个人手里,都有了不同的重量。

穿透力更强的内容,不该是一个钻头,而是一块橡皮泥。

总结一下

越「深」影响力越大,越「浅」传播面越广;

现实中的弱者,是舆论世界里的强者;现实里的强者,是舆论世界里的弱者。

没有主角的新闻,都没有生命力;

一点不叛逆的内容,不会有人喜欢;

像谣言的内容,才能走的更远。

愿每个正直的声音,都能得到更大的回响。

—END—